Les politiques monétaires, en pratique comme en théorie, s’adaptent par nécessité aux changements de modes de régulation de l’économie et, par construction, aux mutations successives des régimes d’inflation.

L’apparition d’une forte inflation au cours des années 1970 a engendré à la fin de la décennie et dans la première moitié des années 1980 un changement de conduite de la politique monétaire et de la théorie la concernant. La littérature a alors consacré l’idée que l’arme monétaire devait être dédiée à la lutte contre l’inflation, formant un consensus sur le fait qu’il ne pouvait y avoir d’arbitrage efficace entre la lutte contre le chômage et celle contre l’inflation. À moyen-long terme, accepter plus d’inflation pour raffermir la croissance ne provoquait qu’une augmentation de l’inflation structurelle, sans augmentation du rythme de croissance. Dès 1979, Volcker a ainsi contraint fortement l’évolution de la base monétaire (la quantité de monnaie de banque centrale), ce qui a élevé les taux d’intérêt à des sommets et a, ce faisant, provoqué une forte récession.

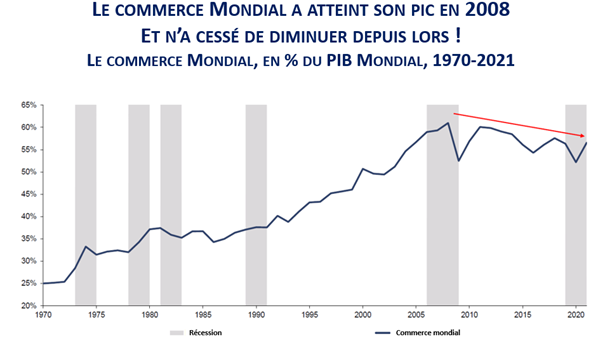

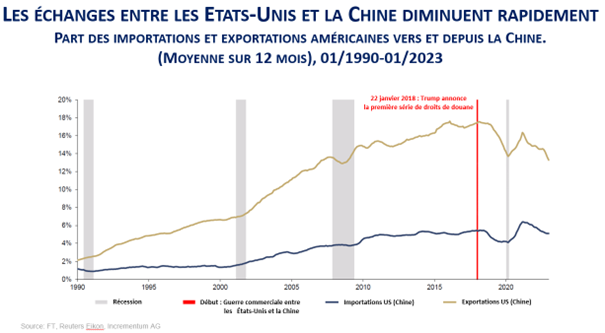

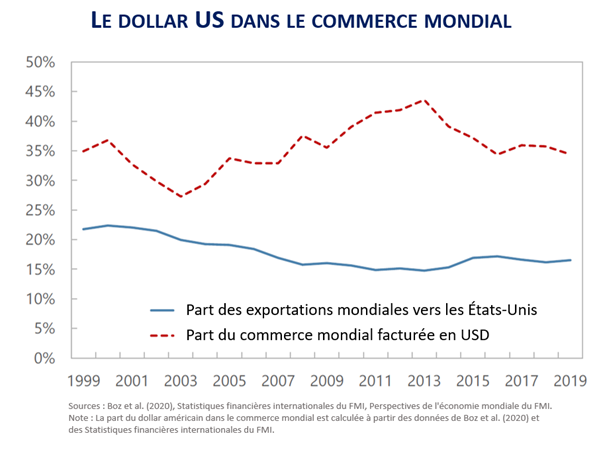

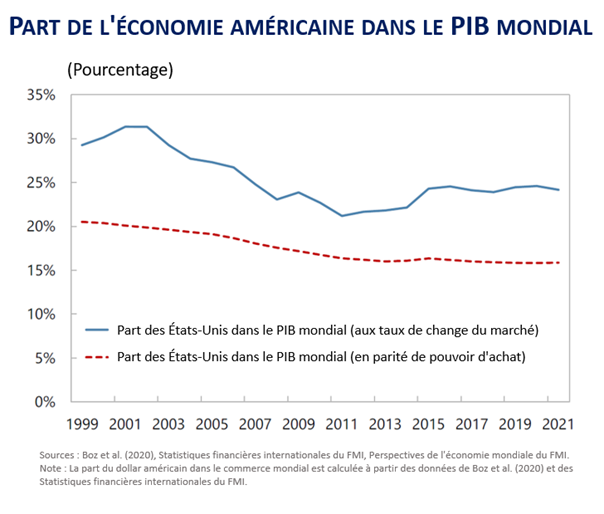

L’atterrissage conjoncturel de l’inflation ainsi provoqué a débouché peu à peu sur un régime structurel de basse inflation. La politique monétaire ici n’en était pas la seule raison, ni même la raison majeure. Les années 1980 ont en effet été, d’une part, le moment de la libéralisation financière (déréglementation et globalisation) et, d’autre part, dans la sphère réelle, le tout début de la mondialisation, qui s’est fortement accentuée lors des deux décennies suivantes.

Les effets des évolutions technologiques

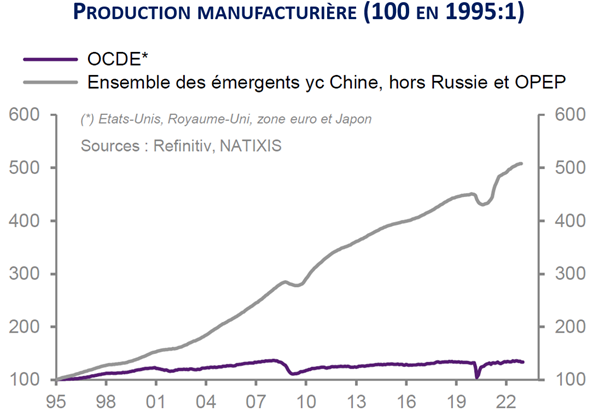

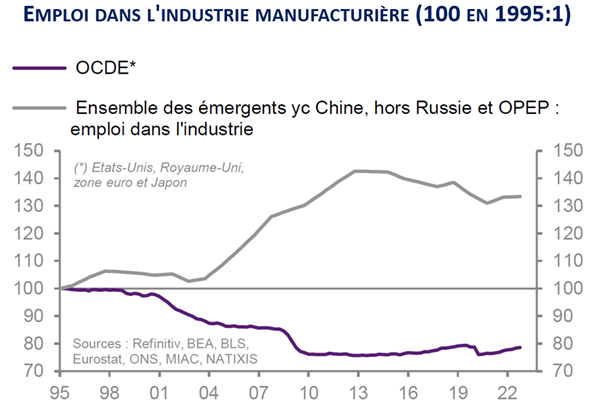

La globalisation financière a fait peser une pression accrue sur les taux d’intérêt longs des pays connaissant une inflation comparativement élevée. Et la mondialisation a engendré l’apparition d’une main d’œuvre concurrentielle moins chère que celle des pays développés, impliquant une nécessaire modération salariale dans les pays avancés. Mais aussi symétriquement une sortie massive de la pauvreté dans les pays émergents.

Les années 1990 et 2000 ont été également celles d’une nouvelle révolution technologique. La révolution digitale et robotique, si elle n’a pas permis d’afficher dans les statistiques un accroissement bien visible des gains de productivité, a toutefois ralenti la croissance des salaires, notamment de la main-d’œuvre la moins qualifiée, via les possibilités de substitution du travail par l’automatisation qu’elle facilite pour certaines catégories de tâches.

Ainsi, à nouveau, comme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, s’est installé durablement un régime de basse inflation, permis tout à la fois par le retour de la mondialisation du marché des capitaux et des marchandises comme des investissements et par le développement d’une nouvelle révolution technologique. De ce fait, les années 1990 et 2000 ont permis à la politique monétaire de ne pas être exclusivement mise au service de la lutte contre l’inflation et d’être utilisée pour davantage favoriser une croissance régulière de bon niveau.

De la masse monétaire aux taux d’intérêt

D’où une nouvelle évolution de la théorie économique, en appui de cette nouvelle pratique. Elle a d’une part justifié l’abandon de la masse monétaire comme instrument de la régulation monétaire, pour mettre en avant le rôle essentiel des règles de taux d’intérêt, soit de la fixation des taux d’intérêt directeurs (courts) par les banques centrales. En pratique comme en théorie, exit LM des modèles théoriques et économétriques (Cf Jean-Paul Pollin, Une macro-économie sans LM, Revue d’économie politique, mars 2003). Et d’autre part, la nouvelle théorie de la politique monétaire a avancé qu’il existait des règles optimales de taux d’intérêt qui permettaient simultanément de maintenir l’inflation au niveau de l’objectif souhaité (2 % s’est imposé peu à peu comme la référence) et d’assurer une croissance régulière et équilibrée. Ce qui donnait aux banques centrales la capacité nouvelle d’instituer une période de grande modération, pendant laquelle les cycles réels étaient fortement atténués et l’inflation bien, voire totalement, maîtrisée.

La réapparition des cycles financiers

Cependant, parallèlement à cette apparente grande modération, un autre phénomène a pris peu à peu de l’ampleur et n’a pas été pris en considération par la plupart des théoriciens comme des praticiens de la politique monétaire. Il s’agit de la réapparition des cycles financiers, interagissant avec les cycles réels mais comportant une part importante d’autonomie de par leur propre dynamique. Ces cycles financiers avaient pourtant été concomitants, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, à la globalisation financière et à la mondialisation. Mais leur capacité à engendrer une forte instabilité financière, avec des conséquences économiques profondes n’a pour l’essentiel pas été perçue jusqu’à la nouvelle grande crise financière de 2007-2009. Dans la théorie forgée dans les années 1990 et prévalant jusqu’à la grande crise, la stabilité financière était en effet considérée comme donnée par surcroît dès lors que l’on assurait simultanément régularité de la croissance et stabilité de l’inflation.

Or, sans grande attention et par conséquent sans grande surveillance, se sont développés à nouveau des cycles financiers, plus longs que les cycles réels, composés de plusieurs phases.

Avec une croissance réelle qui dure suffisamment longtemps, s’enclenche peu à peu une phase de montée du taux d’endettement (du secteur privé et/ou public suivant les périodes) et de développement de bulles des actifs patrimoniaux (actions et immobilier principalement), conduisant à une phase d’euphorie où l’on finit par penser collectivement que la croissance se perpétuera à jamais et que les prix des actifs patrimoniaux monteront sans cesse, en émettant à chaque fois de bonnes raisons pour cela. Le cycle financier, dans sa phase paroxystique, se termine par un retournement violent, dû à un changement brutal d’opinion, à une rupture des conventions antérieures qui légitimaient jusqu’alors le niveau des taux d’endettement, des leviers, des multiples de valorisation, etc., pourtant historiquement très élevés.

Veiller à une stabilité pluridimensionnelle

Ces retournements de phases sont pour partie dus au fait qu’il devient de plus en plus difficile de justifier rationnellement ces phénomènes, mais aussi parce que les anticipations euphoriques finissent toujours tôt ou tard par être déçues. Notons enfin la part du hasard dans ces changements soudains d’opinion, dans ces mouvements de foule. De facto, certains événements, pourtant significatifs, ne provoquent aucune rupture, alors que d’autres, parfois apparemment plus insignifiants, finissent par le faire. Ainsi commence la phase finale, catastrophique, du cycle, avec éclatement des bulles, montée soudaine de l’insolvabilité de nombre d’agents économiques et récession, dans un contexte où les acteurs cherchent alors à abaisser fortement leur levier et où les prêteurs peuvent rationnellement, par peur du futur, rationner leurs crédits. Le tout s’entraînant mutuellement dans un cercle vicieux et contenant un risque élevé de dépression et de déflation.

Ainsi, dans un mode de régulation de l’économie tel que celui-là, la stabilité des prix à un niveau bas et la régularité de la croissance n’entraînent-elles pas automatiquement la stabilité financière. Au contraire, le régime de faible inflation que ce mode de régulation engendre conduit à des taux d’intérêt structurellement bas, qui favorisent à leur tour montée de l’endettement et bulles. La régulation monétaire doit donc en réalité, pendant ces périodes, veiller à une stabilité pluridimensionnelle. Elle doit s’efforcer de favoriser la stabilité monétaire (inflation à son objectif), la régularité et le niveau adéquat de croissance (la croissance effective à son potentiel), mais aussi la stabilité financière (lutte contre une montée déraisonnable des taux d’endettement publics et/ou privés et contre les dynamiques spéculatives déstabilisantes).

La déréglementation et la globalisation financières, ainsi que l’histoire longue le montre, facilitent donc l’instabilité financière, elle-même liée à la procyclicité intrinsèque de la finance. Même si, par ailleurs, elles produisent aussi des effets favorables dont l’énoncé n’est pas ici l’objet. Dans un tel contexte, il ne s’agit donc pas de vouloir re-fragmenter les marchés financiers, mais, par des réglementations appropriées et des politiques ad hoc, de savoir limiter en amont autant que faire se peut cette procyclicité et d’en limiter les effets potentiellement catastrophiques quand ils se produisent.

Incertitude fondamentale

Cette procyclicité et cette instabilité intrinsèques de la finance sont ainsi dues à cette incertitude endogène, qualifiée d’incertitude fondamentale ou radicale, différente des situations de risque permettant un calcul probabiliste. Elles sont également dues à l’existence simultanée d’une asymétrie d’information entre les agents économiques co-contractant − ici par exemple entre le prêteur et l’emprunteur − et qui ne permet pas aux prix (ou aux taux d’intérêt) de jouer à tout coup leur rôle d’équilibrage de l’offre et de la demande. Mais aussi à la présence de biais cognitifs qui révèlent l’insuffisant réalisme de la rationalité pure définie et supposée par les modèles canoniques. Ces concepts qui permettent de développer une théorie plus proche de la réalité, plus fidèle au monde tel qu’il est, ne remettent toutefois pas en cause la rationalité individuelle. D’une part, ils donnent des clés pour prendre en compte une rationalité elle-même plus réaliste, c’est à dire une rationalité limitée (la puissance cognitive des individus n’est pas infinie) et une rationalité située ou contextuelle (elle dépend des éléments de connaissance à notre disposition). D’autre part, ils permettent d’analyser pourquoi la somme des rationalités individuelles ne donne pas lieu systématiquement à une rationalité collective. Autrement dit, pourquoi la somme des rationalités de chacun, dans certaines circonstances, fait sortir d’un « corridor » dans lequel le jeu spontané des acteurs conduit à un retour à l’équilibre, mais au contraire construit des déséquilibres cumulatifs qui induisent une vulnérabilité généralisée du système (Cf notamment Leijonhufvud, Nature of an Economy, CEPR, feb.2011).

Munies des théories prévalentes à l’époque, les autorités monétaires n’ont ainsi pas été en mesure, avant que la très grande crise financière et économique de 2007-2009 n’éclate violemment, de prendre en compte ces cycles financiers qui voient endettement et bulles se développer. Cependant, dès 1987 (actions), puis durant les années 1990,1991 et suivantes (immobilier), en 1997 et 1998 (crises de sudden stops dans les pays émergents), en 2000 (actions) et bien entendu en 2007-2009 (endettement et immobilier), des crises systémiques sont réapparues, constituées de l’éclatement de bulles spéculatives successives et des crises de crédit et de surendettement de plus en plus prononcées.

En revanche, le retour des crises financières systémiques a provoqué, au niveau international, une réaction salutaire des banques centrales et des régulateurs. Elles ont su tout d’abord éviter des déroulements catastrophiques de ces crises et éviter le retour de périodes longues de dépression succédant historiquement à de telles situations (Reinhart et Rogoff, Cette fois c’est différent, huit siècles de folies financières, Pearson, 2013), comme lors de la crise de 1929. Et ce, grâce à des actions curatives, avec le rôle réaffirmé de la banque centrale en tant que prêteur en dernier ressort, et préventives, en limitant les risques pris par les banques par l’imposition notamment de capitaux propres en proportion croissante des risques pris, pour absorber des pertes éventuelles importantes. Puis, après la grande crise financière de 2007-2009, en mettant en place additionnellement, entre autres, des réglementations dites macro-prudentielles, afin de limiter la procyclicité du crédit et des marchés financiers par le jeu notamment du durcissement ou de l’assouplissement contra-cyclique des règles prudentielles, et en imposant aux banques des ratios de liquidité.

Des taux longs insuffisamment bas

De façon curative, afin d’éviter les effets dévastateurs des crises systémiques une fois qu’elles sont déclenchées, dont la dépression longue et la déflation, les banques centrales ont, à juste titre, abaissé leurs taux directeurs vers zéro, voire pour certaines en-dessous de zéro (dont la BCE). Mais elles ont dû faire face à la contrainte du taux plancher à zéro (« zero lower bound »), ou même à la contrainte du taux plancher un peu en-dessous de zéro ( « effective lower bound »). Ces taux se sont en effet révélés insuffisamment bas pour éviter le risque de déflation et pour faire baisser autant que nécessaire les taux longs. De ce fait, elles ont innové en lançant notamment une politique appelée non conventionnelle, celle du Quantitative Easing (QE) ou assouplissement quantitatif, qui consiste, par achat de titres directement sur les marchés, à prendre le quasi-contrôle des taux longs et des primes de risque, notamment obligataires. Notons cependant que la banque centrale du Japon avait mis en place une telle politique bien antérieurement pour faire face, après l’éclatement violent en 1990 et les années suivantes (« la décennie perdue ») de leurs bulles majeures sur le marché des actions comme sur celui de l’immobilier, à une stagnation économique et une déflation durables.

Les banques centrales ont augmenté singulièrement leur bilan ce faisant, provoquant un accroissement considérable de la quantité de monnaie de banque centrale. D’où le nom d’assouplissement quantitatif. Ces politiques ont ainsi empêché tout emballement spéculatif auto-destructeur. Et, après le moment paroxystique de la crise, elles ont facilité le désendettement des nombreux acteurs le nécessitant, en positionnant les taux d’intérêt longs de marché en dessous du taux nominal de croissance.

Mais, lorsque la croissance économique est redevenue satisfaisante et que la production de crédits a retrouvé un rythme pré-crise, les banques centrales n’ont pas mis fin à leur politique de QE (ou ont tenté de le faire puis ont rapidement abandonné, comme la Fed). On peut en analyser les raisons. Quoi qu’il en soit, cela a provoqué une asymétrie problématique dans la conduite de la politique monétaire, puisque, lors d’un choc grave, elles ont à juste titre mis en place des politiques non conventionnelles alors qu’elles ne les ont pas retirées, même prudemment, lors du retour à une croissance normale. En maintenant ainsi trop longtemps des taux trop bas par rapport au taux de croissance, les politiques monétaires ont peu à peu facilité, dans de nombreux pays, avancés comme émergents, une très forte valorisation du marché des actions et une bulle encore plus visible du marché de l’immobilier, ainsi qu’une forte montée de l’endettement rapporté au PIB.

Une inflation structurelle inférieure à 2 %

Quelles étaient les raisons explicites ou tacites qui ont incité les banques centrales à cette asymétrie ? La raison couramment mise en avant est la persistance d’une inflation trop basse par rapport à l’inflation cible de 2 %. Et l’existence d’un taux d’intérêt naturel extrêmement bas, qui peut être un indicateur pour l’analyse du caractère accommodant ou restrictif de la politique monétaire. Ce taux, non observable, mais résultant d’un modèle, est défini comme celui qui assure que le taux de croissance effectif est égal au taux de croissance potentiel, avec une inflation stable et égale au niveau de l’objectif. Or, sans rentrer plus avant dans le débat (Cf Comment éviter le piège de la dette après la pandémie ? Olivier Klein, Revue d’économie financière, mai 2021), notons que le modèle sous-jacent est critiquable sous différents aspects et que le régime d’inflation induit par la mondialisation et la révolution digitale engendrait une inflation structurelle inférieure à l’objectif de 2 %. Les banques centrales ont lutté en vain, les faits le démontrent, contre une inflation considérée sans doute à tort comme trop basse, en maintenant des taux d’intérêt trop bas trop longtemps. Ajoutons qu’une politique durable de taux très bas finit par abaisser en retour le taux d’intérêt lui-même sur le long terme (Cf What anchors the natural rate of interest, Claudio Borio, BIS working papers, March 2019).

Les raisons tacites en outre ont été probablement, aux États-Unis, de chercher à pousser durablement la croissance au-dessus de son potentiel pour accroître le taux d’emploi et, en zone euro, de protéger l’intégrité de la zone monétaire, qui aurait pu souffrir d’une remontée des taux d’intérêt, alors que l’insuffisante convergence des structures et des conjonctures économiques des différents pays la composant était patente. Ajoutons que la crainte d’une remontée des taux d’intérêt provoquant un fort choc sur les valorisations des actifs patrimoniaux et une insolvabilisation de nombreux acteurs, y compris publics − alors même que l’inflation ne nécessitait en aucun cas une hausse des taux − a dû jouer un rôle dans le maintien de ces politiques non conventionnelles.

Le tournant de 2022

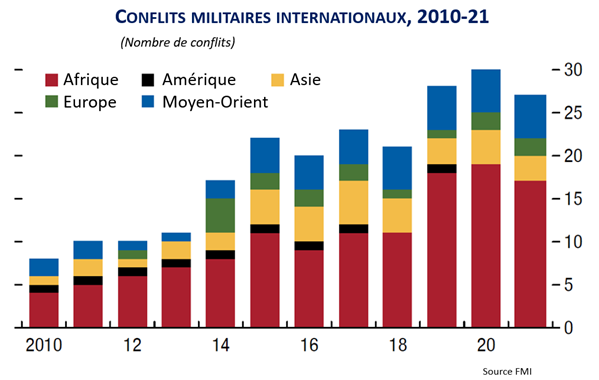

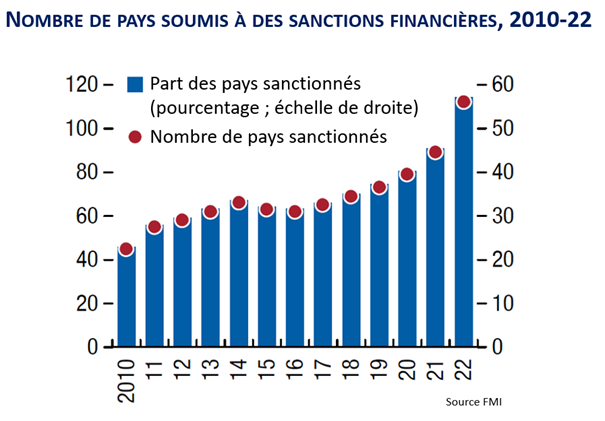

Cependant, et quoi qu’il en soit, l’inflation a fait son retour à la sortie des confinements, générée par une offre contrainte et une demande boostée, attisée en outre par les effets de la guerre en Ukraine sur les prix de l’énergie et des produits agricoles. Cela nous amène au tournant des politiques monétaires de 2022 et au chemin de crête qu’elles doivent suivre actuellement. Le réveil brutal de l’inflation a nécessairement amené les banques centrales à une remontée forte de leurs taux directeurs. D’une part parce que l’inflation est très défavorable aux entreprises comme aux ménages qui ne peuvent aisément reproduire la hausse des prix dans leurs propres prix ou salaires. D’autre part, parce qu’une inflation forte et non stabilisée fait perdre les repères nécessaires à une fixation ordonnée, confiante, donc incontestée des prix et des salaires, indispensable à une économie efficace, et peut amener un régime inflationniste d’indexation généralisée induisant une évolution de l’inflation incontrôlée. De plus, il était nécessaire de sortir enfin d’une période où les taux d’intérêt étaient trop bas pendant trop longtemps, avec les conséquences décrites ci-dessus. Toutes ces raisons expliquent, après un moment d’hésitation quant à la nature transitoire ou non de l’inflation, la forte et rapide remontée des taux des banques centrales. Et parallèlement le début de resserrement quantitatif (Quantitative Tightening) auquel elles ont procédé.

Mais il nous faut souligner également la situation singulière auxquelles les banques centrales sont confrontées aujourd’hui et qui exigent d’elles de procéder dorénavant très prudemment et d’avancer à petit pas, en conduisant la politique monétaire en regard de l’étude minutieuse des données entre chaque décision, afin de repérer l’effet de leur propre politique sur l’inflation, la croissance réelle, comme sur la stabilité financière.

L’inflation sous-jacente n’est pas vaincue et nécessite des taux plus élevés ou à tout le moins maintenus longtemps aux niveaux actuels. Mais, simultanément, une remontée trop rapide ou trop forte peut faire se matérialiser les vulnérabilités financières accumulées engendrées par des taux trop bas trop longtemps, au passif des bilans (trop d’endettement) ou à l’actif (des actifs très ou trop valorisés) de nombreux acteurs privés comme publics. Les taux d’intérêt au niveau actuel, ou plus élevés encore, ont et auront tendance à mettre à rude épreuve la solidité financière de nombre d’acteurs et le maintien de la valorisation très élevée des actifs patrimoniaux. D’ailleurs, l’immobilier, dans de nombreux pays, a commencé à donner des signes de faiblesse non négligeables, voire des signes annonciateurs d’un retournement prononcé de cycle. Les banques centrales sont donc entrées dans une conduite de la politique monétaire qui scrutera incessamment l’état de la stabilité financière globale et les indicateurs avancés de la conjoncture. Elles seront de ce fait empreintes de prudence. Sans perdre pour autant leur indispensable crédibilité dans leur lutte contre l’inflation. Les banques centrales se doivent en effet de n’être sous domination ni des politiques budgétaires ni des marchés financiers.

La politique monétaire ne peut pas tout

Soulignons enfin que l’on a très probablement trop attendu de la seule politique monétaire. Elle ne peut pas tout. Il est crucial que la politique budgétaire soit orientée de façon compatible avec la phase dans laquelle se trouve l’économie. Il n’est pas besoin jusqu’alors de soutenir globalement la demande depuis la sortie des confinements, même s’il était souhaitable de protéger les populations les plus faibles face à l’augmentation très forte des prix alimentaires et de l’énergie. Il est non moins crucial que les réformes structurelles indispensables soient réalisées. L’inflation résultant en effet en l’occurrence d’un choc d’offre et de demande de biens et services, mais aussi de travail, il est particulièrement important de développer la production et d’augmenter durablement le nombre de personnes disponibles sur le marché de l’emploi. Par les politiques structurelles, il est donc indispensable d’élever le niveau de la croissance potentielle pour éviter au mieux les effets délétères de taux d’endettement trop forts, alors même que les taux d’intérêt se normalisent.

Une valorisation objective des actifs financiers est elle toujours possible ?

La propension à l’instabilité financière est due à la fragilité des conventions (opinions communes), qui ne sont pas fondées sur les bases objectives d’une prévision probabiliste des prix futurs des actifs financiers. Les différents états du monde futur étant en effet de façon récurrente difficilement probabilisables, la possibilité à tout instant d’une valorisation rationnelle et objective (non auto-référentielle) des actifs patrimoniaux conduisant toujours à des prix fondamentaux ou d’équilibre est de fait une hypothèse qui peut régulièrement se révéler héroïque.

De même pour l’appréciation de la solvabilité des agents économiques, qui est par essence endogène au système, c’est à dire là encore auto-référentielle. La solvabilité vient du fait que tous pensent que l’entreprise ou l’État considéré pourra ultérieurement refinancer sa dette à des conditions normales. Ce qui dépend à l’évidence de l’évolution ultérieure des données économiques comme des ratios financiers spécifiques de l’emprunteur. Mais aussi, par construction, de ce que l’opinion moyenne pense aujourd’hui que sera à ces sujets l’opinion moyenne de demain. L’anticipation moyenne sur ce qui sera acceptable pour tous dans le futur est cruciale pour la détermination de la solvabilité d’un agent économique. C’est bien là le propre d’un phénomène auto-référentiel et endogène au système.