« Le projet d’union européenne des capitaux gagnerait à être complété par l’implémentation de réformes dans les pays du Sud (France incluse) et par une impulsion européenne sur le dynamisme de l’économie », estime Olivier Klein, directeur général de Lazard France Banque, professeur d’économie à HEC

Ne surestimons pas le caractère décisif du changement souhaité par le projet de l’union européenne des marchés de capitaux. Le réinvestissement de la capacité (surplus) de financement de l’Union Européenne en Europe même, plutôt qu’aux États-Unis, en résultera-t-il de façon certaine ? En effet, avant la crise idiosyncratique de la zone euro, débutant en 2010, les capacités de financement des pays du Nord venaient bien financer les besoins de financement des pays du Sud de la zone avec, pourtant, une organisation des marchés financiers telle qu’elle est encore aujourd’hui.

Les mesures proposées en faveur de l’union des marchés de capitaux, par Christian Noyer par exemple, me paraissent très utiles. Mais pas un « game changer ». Aujourd’hui, on peut investir librement sur chaque bourse européenne ou financer des entreprises européennes par le biais de dépôts dans les banques ou de placement dans des fonds de dette ou de private equity… Certes, un marché plus intégré, plus harmonisé, supervisé plus européennement, donnerait plus de profondeur, de liquidité aux marchés financiers européens. Ils deviendraient donc plus attractifs. L’unicité du marché européen protégerait en outre mieux les épargnants en les sécurisant davantage. Donc, ce serait indéniablement un plus significatif, mais pas suffisant pour assurer le recyclage des excédents d’épargne de certains pays européens en Europe même. Pourquoi ? Comment s’en assurer avec plus de certitude ?

Deux éléments seraient aptes à déclencher un changement d’orientation géographique de l’excédent d’épargne européenne. D’une part, l’implémentation de réformes dans les pays du Sud (France incluse) visant à ne pas connaître de déficits publics forts en permanence et à s’approcher progressivement du niveau de dette publique sur PIB des pays du Nord. Cela permettrait l’acquisition d’une crédibilité des finances publiques durable. Ce qui permettrait de progresser significativement dans la solidarité réelle et structurelle entre les pays de la zone. Et de favoriser ainsi le « risk sharing » entre pays européens. Donc la confiance des épargnants-investisseurs du Nord dans la soutenabilité de la dette des pays du Sud.

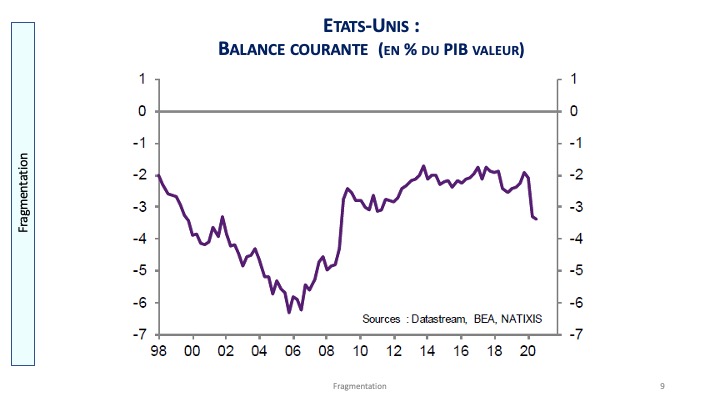

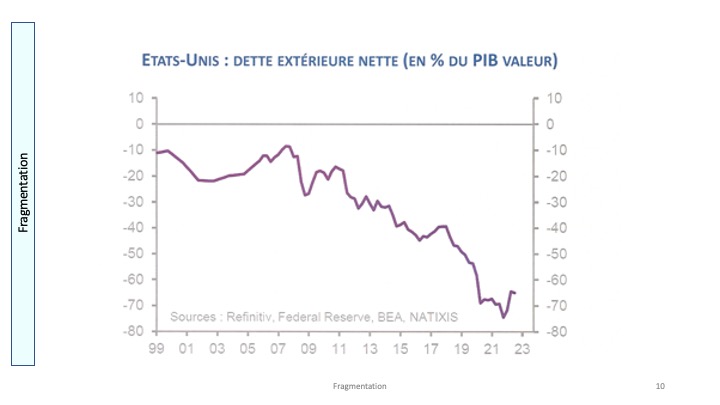

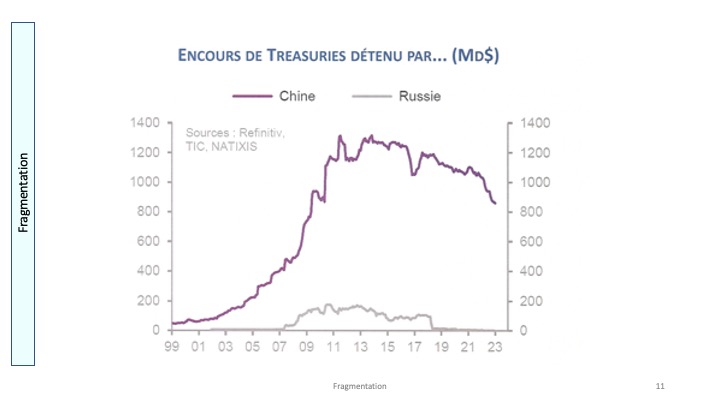

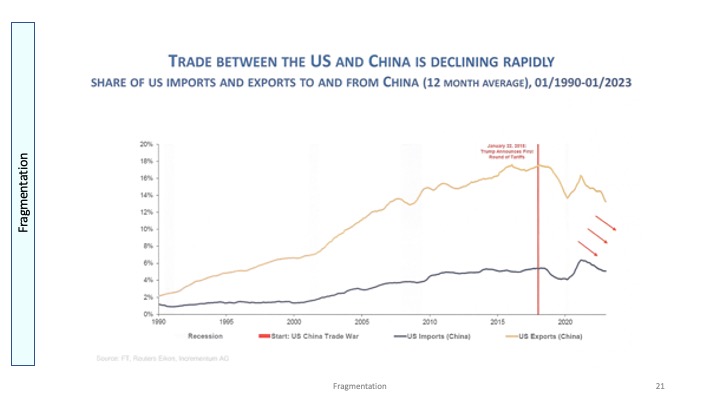

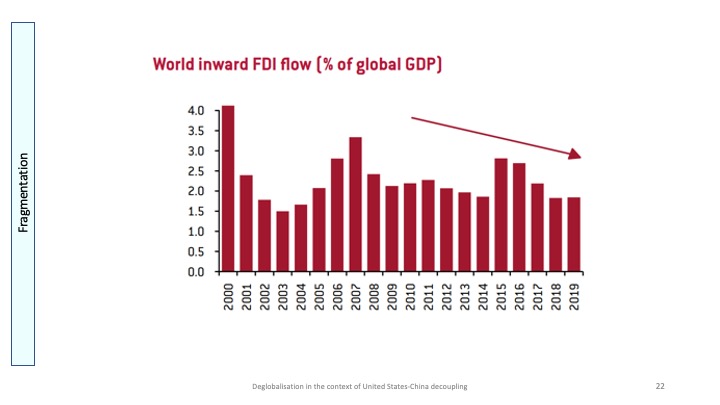

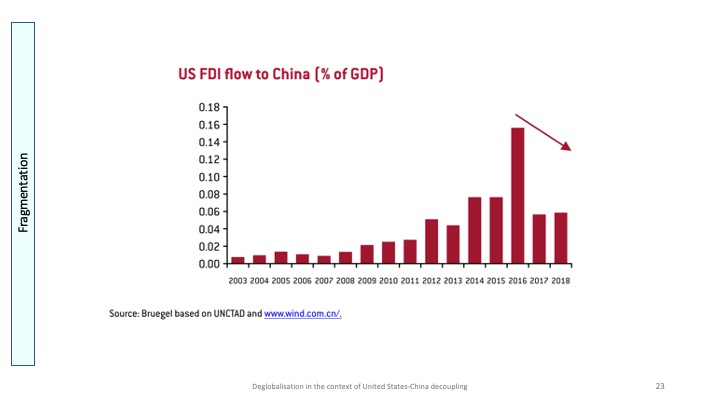

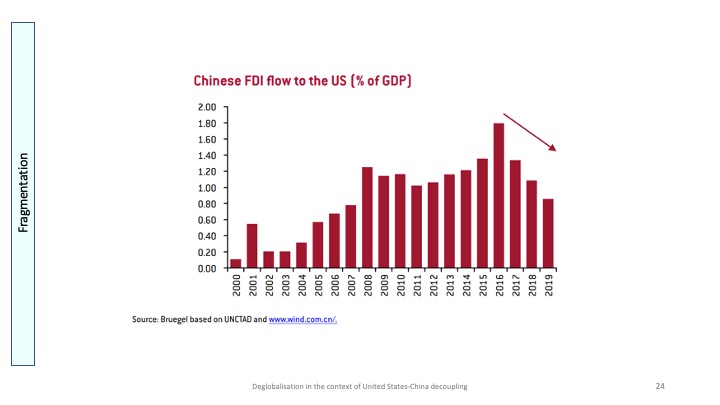

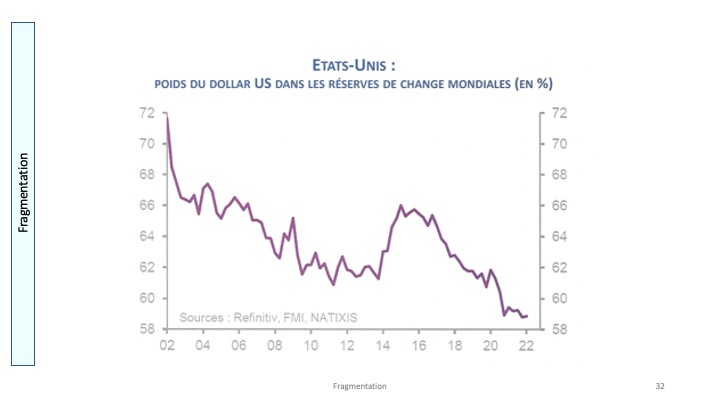

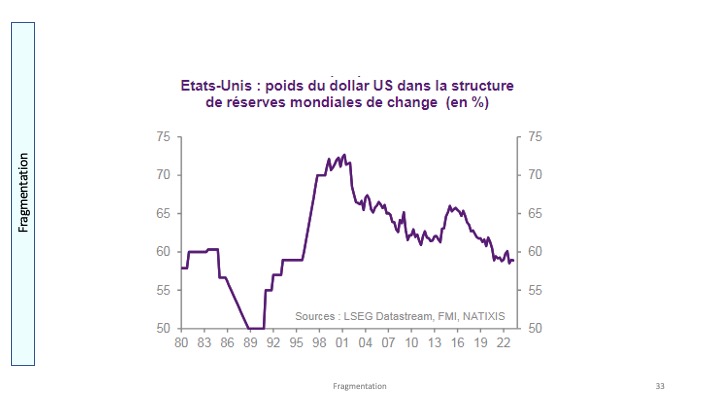

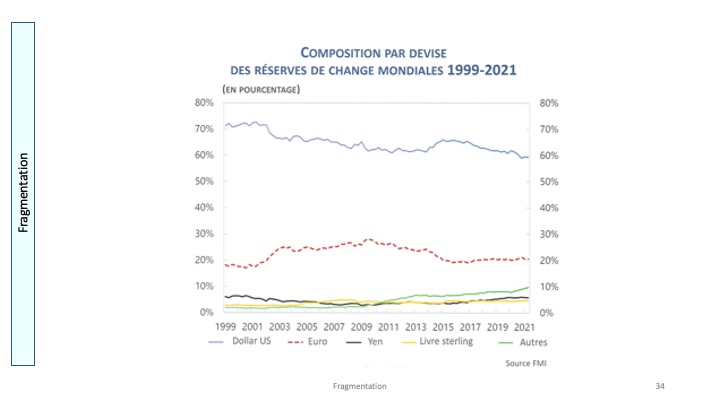

Les investisseurs des pays du Nord ont en effet cessé d’investir dès 2010 leurs excédents courants pour financer les besoins de financement des pays du Sud, lorsqu’ils ont compris que la solidarité n’était pas automatique. Et ils rechignent encore très fortement à assurer une telle solidarité, craignant que la fourmi n’ait à aider les cigales toute l’année et ce, chaque année. Ainsi, aujourd’hui les soldes des balances courantes du Sud sont à zéro +, depuis la sortie de la crise de la zone euro, parce qu’un déficit courant pourrait leur être difficile à financer. Et les excédents du Nord sont placés essentiellement aux États-Unis…

Aujourd’hui, les excédents du Nord de l’Europe sont essentiellement placés aux États-Unis…

D’autre part, une impulsion européenne pour un plus grand dynamisme de l’économie européenne et une croissance schumpétérienne favorable à l’innovation. Impulsion passant par des incitations à élever le niveau de R&D, par des subventions bien mesurées et ciblées et des garanties partielles sur des investissements bien sélectionnés, par des investissements publics-privés, par des incitations à l’innovation et à l’industrialisation dans les secteurs des industries du futur, etc.

Développer une culture du risque et non une religion de la précaution

De même, une réglementation non naïve ( CSDR, concurrence, vert …) et prenant en compte la compétitivité de nos industries, ainsi qu’une fiscalité appropriée, enfin le développement d’une culture du risque et non une religion de la précaution, signe de notre vieillissement, devraient permettre également que les épargnants et leurs représentants (les investisseurs institutionnels) aient envie d’investir davantage dans de nombreux projets d’avenir en Europe, parce qu’ils offriraient de belles perspectives de rentabilité.

Ces deux éléments ne sont pas contradictoires, plutôt complémentaires et non opposables, avec le projet d’union européenne des capitaux. Mais ils semblent plus décisifs. Privilégier ou même ne se focaliser que sur l’union des capitaux hypertrophierait symboliquement le rôle de la finance et entraînerait le risque de fortes déceptions ultérieures. Les bons projets n’ont pas de mal à se financer.